婦人科 Gynecology

トップページ | 婦人科

概要

当院は県内唯一の都道府県がん診療連携拠点病院(厚生労働省指定)に指定されており、婦人科悪性腫瘍患者さんに対して様々な取り組みを行っています。

早期子宮体癌に対して腹腔鏡下手術に加え、2019年からは手術支援ロボット「da Vinci(ダビンチ)」を用いたロボット支援下手術を導入し、患者さんの体への負担の少ない治療を提供できるように取り組んでいます。

手術療法だけでは治療が困難な患者さんに対しては、放射線治療や抗がん剤治療を行い、集学的治療を提供しています。かん遺伝子パネル検査などのゲノム医療にも対応しています。

また、緩和ケアチームによるがん患者さんに対する肉体的・精神的苦痛を早期から緩和する体制や、がん治療にともなって生じる下肢リンパ浮腫に対してリンパ浮腫専門外来も行っています。

良性の婦人科疾患に対しても子宮筋腫、卵巣腫瘍、子宮内膜症、骨盤臓器脱など幅広く診療を行っています。開腹手術だけでなく、腹腔鏡下手術やロボット支援下手術、経腟的内視鏡手術(vaginal natural orifice transluminal endoscopic surgery:vNOTEs)などの低侵襲手術も対応しています。

一般病院では対応が困難な疾患や、婦人科疾患以外の合併症・既往症を有する患者さんに対しても、他科と密に連携をとって対応しています。当科では特に、多様な病状を呈する子宮内膜症の患者さんに対する専門的治療も積極的に行っています。薬物療法を始め、疼痛緩和や妊孕性温存を考えた手術療法、稀少部位内膜症に対する対応も他科と連携をとって対応します。

今後も研鑽を重ね、最良・最新の治療を患者さんに提供できるよう努めていきたいと考えています。

子宮筋腫に対する子宮動脈塞栓術(UAE)

子宮筋腫は子宮の筋肉に発生する良性の腫瘍です。35歳以上の女性の20〜30%、40歳以上では40〜50%にみられ、過多月経や月経困難症、腹部膨満感などの圧迫症状などを引き起こす疾患です。治療方法としては、根治的な子宮全摘術や妊娠希望のある場合は子宮筋腫核出術などが行われます。

子宮動脈塞栓術(uterine artery embolization:UAE)は子宮筋腫に対するカテーテル治療であり、鼠径部からカテーテルを挿入し子宮動脈に塞栓物質を注入することで、子宮筋腫への血流を低下させ、子宮筋腫の様々な症状を改善することができる治療です。子宮を残すことが可能で、手術と比較し入院期間が短く局所麻酔で治療ができるため低侵襲な治療です。当院の放射線科にて治療が可能で術前診察や術後の経過観察なども産婦人科と放射線科で連携して行っています。

遺伝性乳癌卵巣癌症候群・

リスク低減卵管卵巣摘出術

遺伝性乳癌卵巣癌症候群(hereditary breast and ovarian cancer:HBOC)は遺伝性のがんのひとつで、乳がんや卵巣がんだけでなく腹膜がん、膵臓がんの発症リスクが高まる疾患です。BRCA1 または BRCA2 という遺伝子の変異が原因とされており、変異があれば、生涯で卵巣がんを発症する確率が BRCA1 遺伝子変異の場合は39~46%、BRCA2 遺伝子変異の場合は12~27%になることが分かっています。

卵巣がんは、症状がほとんど無いため早期発見が非常に難しく、多くが進行がんの状態で発見される病気です。そのため BRCA1 または BRCA2 の遺伝子変異を有する患者さんに対し、がんになる前に卵管・卵巣の予防摘出を行う、リスク低減卵管卵巣摘出術(risk reducing salpingo-oophorectomy:RRSO)が推奨されています。

当院では、遺伝カウンセリング外来を設置しており、様々なカウンセリングを行うとともに、HBOC の可能性が疑われる患者さんに対する遺伝子検査も実施しています。

また、当科では当院倫理委員会の承認のもと、2014年12月より、リスク低減卵管卵巣切除術(RRSO)を実施しています。また2020年4月に乳癌発症かつ HBOC と診断された患者さんへの RRSO が保険収載されています。

経腟的内視鏡手術(vNOTEs)

経腟的内視鏡手術(vaginal natural orifice transluminal endoscopic surgery:vNOTEs)はおなかに傷をつくらない次世代の低侵襲手術です。vNOTES では、腹部に切開を行わず、特殊な器具を用いることで、傷跡を残さずに子宮や子宮付属器 (卵管・卵巣) を切除することが可能です。ただし、大きい腫瘍や癒着のある症例には不向きであり、全ての患者さんに vNOTES が適応となるわけではありません。外来で診察させていただき、vNOTES が実施可能かを判断します。

vNOTES の実際ですが、腟を切開し、vNOTES 用の器具を設置してから切除部位(子宮・卵管・卵巣)にアクセスします。一般的な内視鏡手術と同様に、腹腔内に炭酸ガスを注入し、手術に必要なスペースを確保します。vNOTES 用器具から、細長いカメラと内視鏡専用の細長い鉗子などの道具を用いて手術を行います。切除が完了したら、炭酸ガスを抜いて腟切開部を縫合して終了します。入院期間は内視鏡手術と同様です。

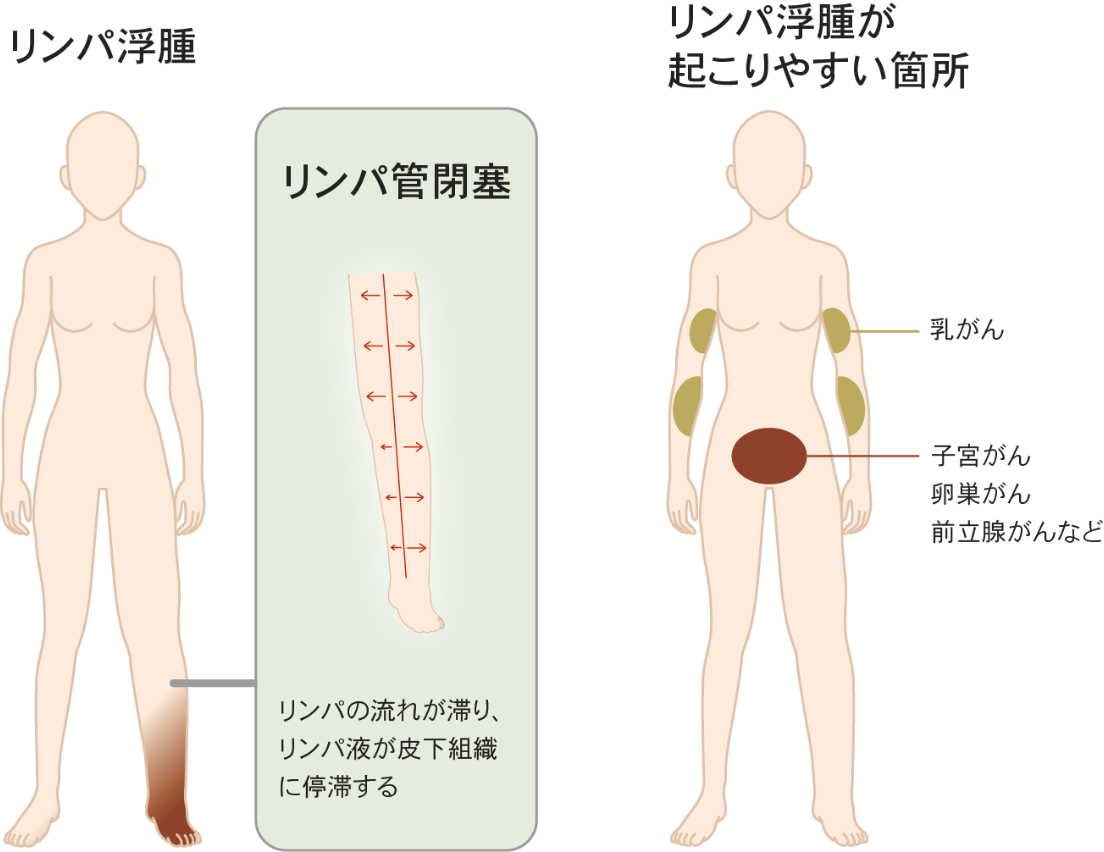

リンパ浮腫

血液のほとんどは心臓のポンプ機能で動脈血として体の隅々まで送られた後、静脈血として心臓に戻りますが、一部は組織に浸み出し、リンパ液としてリンパ管内を通って心臓に戻ります。このリンパ液の流れが阻害された結果、むくみなどの症状が出現することをリンパ浮腫といいます。

婦人科がんでよく行われるリンパ節郭清術や放射線治療・化学療法が原因で、リンパの通り道がダメージを受けてリンパ浮腫を発症することがあります。これを続発性リンパ浮腫といいます。リンパ浮腫はリンパ管の傷みが進行していく疾患であり、放置すれば症状が悪化します。早期より適切な治療を行うことで、浮腫を軽減し、進行を止めることが可能になります。

当院では2016年9月よりリンパ浮腫外来を開設しています。看護師の専門のリンパドレナージセラピスト 2名がケアにあたり、症状・合併症の有無、生活環境などに配慮しながら、国際的に承認されている「複合的治療」を行います。「複合的治療」では、①日常生活指導、②スキンケア、③用手的リンパドレナージ、④弾性ストッキング着用、⑤運動療法を組み合わせたケアを行います。なお、ほとんど患者さんで自費診療になり、保険診療ではありませんのでご了承ください。

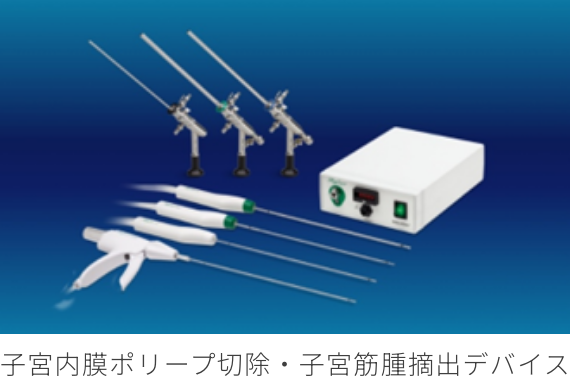

ミオシュア(MyoSure)

子宮鏡は腟、子宮頸管を通って子宮内腔に器具を挿入する内視鏡です。子宮鏡手術は不正性器出血や過多月経、不妊症の原因となる子宮内膜ポリープや粘膜下子宮筋腫に対してお腹を切らずに切除できる低侵襲な術式です。これまでの器具に加えて、当院では2023年にミオシュア(MyoSure)ティッシュリムーバルシステムという新しい器具を導入しました。従来のものと違い、電気メスを用いない非通電性で、子宮内膜への熱損傷がないことが特徴です。また、器具の径が非常に細いため、患者さんへの負担が軽減されています。切除した組織の回収も容易で短時間で処置を終えることができます。

現在、当院では子宮内膜ポリープは日帰り入院(静脈麻酔)、粘膜下子宮筋腫は3泊4日の入院(全身麻酔)で子宮鏡手術を行っています。退院の約2週間後に超音波検査で子宮内に組織遺残がないかなど再確認します。また、その際に病理組織結果も説明させていただきます。

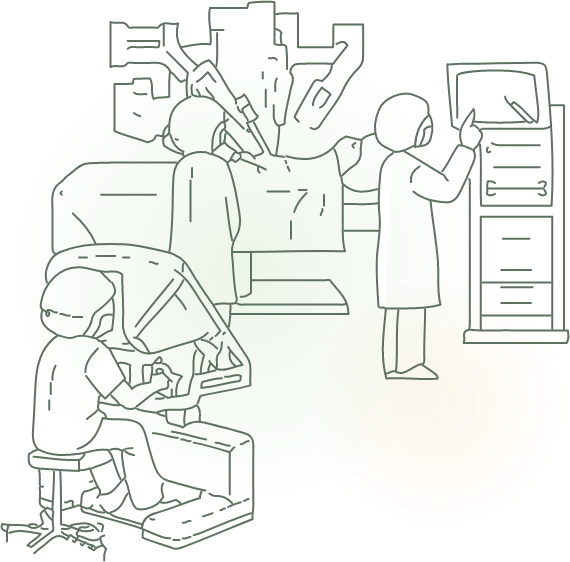

ロボット支援下手術

当科では手術支援ロボット「daVinci(ダビンチ)」を用いてロボット支援下手術を行うことができます。ロボット支援下手術は、従来の腹腔鏡下手術とは異なり、特別な資格を有する医師しか実施できず、また治療を行う施設に選定されるには様々な規定があります。当科は、2019年4月より認定施設として手術を実施しております。従来の開腹手術と比較して傷あとが小さく目立たないことが特徴です。

当科でのロボット手術適応疾患は下記となります。適応については担当医にご相談ください。

- 低リスクの早期子宮体癌に対してリンパ節郭清を含む根治術

- 子宮筋腫や子宮腺筋症、子宮頸部異形成などの良性疾患の子宮全摘

- 医療用メッシュを用いた仙骨腟固定術

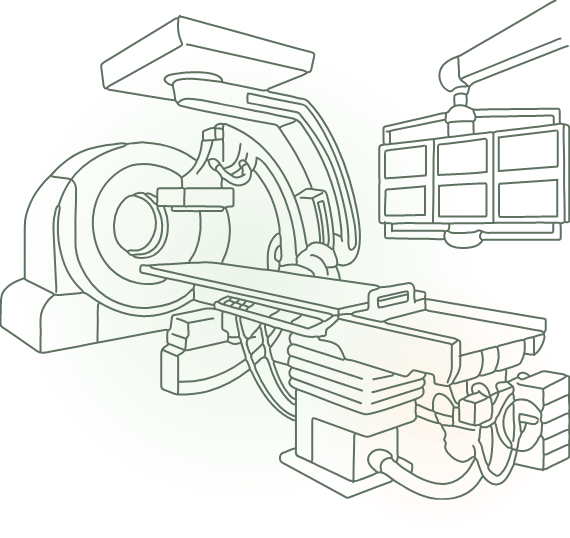

放射線治療

当科では放射線治療科と協力してがんの治癒を目指す根治照射や疼痛を軽減する緩和照射を行っています。根治照射では標的臓器以外の周辺臓器にも放射線が照射されることで有害事象が生じることが知られていますが、当院では強度変調放射線治療を導入しており、周辺臓器にできるだけ放射線が当たらないような治療を計画しています。このような技術が進んでおり放射線治療の適応が拡大しています。

特に子宮頸がんに対する腔内照射は県内で唯一実施が可能であり、多くの患者さんの治療を行っています。

骨盤臓器脱、ロボット支援下仙骨腟固定術(RSC)

骨盤には子宮・膀胱・直腸などの臓器を支える筋肉や靭帯があり、これらの臓器が骨盤の外に出ないように支えています。しかし、これらの筋肉や靭帯が緩むと、子宮や膀胱、直腸が骨盤の中から腟内や腟外に脱出する「骨盤臓器脱」と呼ばれる状態になることがあります。

この状態では、下垂感、排尿や排便がしにくい、性生活に支障をきたすといった症状が現れることがあります。治療として、骨盤底筋訓練やペッサリー療法を行いますが、これらで十分な改善が見られない場合は手術療法を行います。当科では、従来の腟式子宮全摘、前後腟壁形成術をはじめ、腹腔鏡下手術を用いた仙骨腟固定術など患者さんの症状に合わせた手術療法を提供してきました。2019年4月1日からは、ロボット支援下手術で仙骨腟固定術も実施可能となっています。

化学療法

婦人科の悪性腫瘍(卵巣がん、子宮頸がん、子宮体がんなど)に対する治療の一つが化学療法です。この治療は、薬を用いてがん細胞を減少させたり、増殖を抑えることを目的としています。近年では抗がん剤に加え、分子標的薬や免疫チェックポイント阻害薬といった新しい治療薬が登場し、治療の選択肢が大きく広がっています。

化学療法は主に点滴で薬を投与しますが、一部は飲み薬(内服薬)も使用されます。ただし、この治療はがん細胞だけでなく正常な細胞にも影響を与えるため、副作用の出現に注意が必要です。近年は化学療法に伴う嘔気、嘔吐、食思不振などの副作用を軽減する有効な薬剤が開発されており副作用の軽減が期待できます。患者さんの体調や治療計画に応じて、入院または外来で治療を行います。

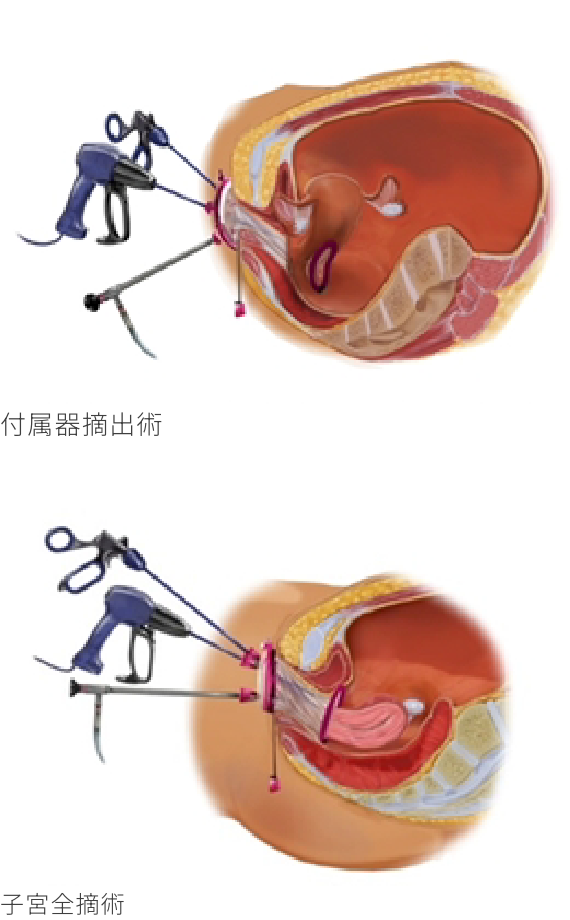

腹腔鏡下手術

腹腔鏡下手術は、お腹に小さな穴をあけて炭酸ガスでスペースを作り、カメラや手術器具を挿入して行う手術です。従来の開腹手術と比べて、傷が小さく整容面に優れています。また、術後の痛みも軽度で、入院期間は短く早期に日常生活へ復帰できる点が大きなメリットです。また、術後の腹腔内癒着が少なく、不妊症や癒着による痛みのリスクが低いことも利点です。

一方で、腹腔内の癒着や止血の必要性が高い場合など、一部の症例では開腹手術に移行するケースがあります。

当院では、卵巣腫瘍や子宮筋腫などの良性疾患から初期の子宮体癌に対して腹腔鏡下手術を実施しています。日本産科婦人科内視鏡学会の技術認定医(腹腔鏡)が在籍しており、患者さんの安全を最優先に、最適な治療を提供しております。

女性ヘルスケア

女性の健康には女性ホルモンが大きく関わっています。女性ホルモンは思春期、性成熟期、更年期、閉経期以後と生涯のなかで大きく変動し、さらに月経周期の中でも変動があります。この女性ホルモンの変動が関わる心身の不調に対応し、日常生活を快適に過ごせるように予防的観点から診療するのが女性ヘルスケア外来です。

それぞれの年代で起こりやすい疾患や症状は次のようなものになります。

思春期

思春期発来異常、無月経・月経不順、女性アスリートのヘルスケア、包括的性教育

性成熟期

月経困難症、月経前症候群(PMS)、婦人科感染症、月経移動・避妊、性機能障害、性被害、性別不同

更年期

更年期障害、閉経に伴う心血管疾患・骨量減少・脂質代謝異常の予防

閉経期以後

骨盤臓器脱、閉経後尿路症候群、外陰萎縮、認知機能低下の予防

治療はホルモン剤、漢方などの薬物療法が主になりますが、ペッサリー療法や手術、生活指導など多岐にわたります。

卵巣がん

奈良県立医科大学の卵巣がん診療

初診から術前診断、手術・化学療法・放射線治療、その後の経過観察や緩和ケアまで主治医(婦人科主治医チーム)として責任をもって診療させていただきます。

なお、当院は腫瘍内科、化学療法室や緩和ケアセンター、その他多くの専門外来や部門があり、連携することで専門的な治療を提供します。患者さんにとって最善の治療方針となるよう、最新の知見や標準治療に基づいた集学的治療を心がけています。

当院では卵巣がんを含む悪性腫瘍の患者さんについて、毎週4つの診療科(産婦人科学講座、放射線・核医学科、放射線治療科、病理診断学講座)で合同カンファレンス(協議)を実施し、適切な診断・治療方針を決定しています。

合同カンファレンス(協議)、4つの診療科のそれぞれの特徴

① 産婦人科学講座

悪性腫瘍の患者さんについて一人一人、初診や診療内容について提示します。

検査や治療方針について協議し、主治医(婦人科チーム)としてとりまとめます。

② 放射線・核医学科

総合画像診断センターと画像下治療(Interventional Radiology:IVR)部門を有しています。CT や MRI、PET 検査の画像診断による術前の病期診断、超音波やCT の画像ガイド下の生検やドレナージチューブの留置など適応などを確認します。婦人科がんの初回治療では適応となることはあまりありませんが、IVR 部門では血管内治療の腫瘍塞栓や動脈注射化学療法(動注化学療法)も専門的に行っております。

③ 放射線治療科

放射線を用いて体外や体内から治療を行います。卵巣がんの初回治療では適応となることはほとんどありませんが、局所再発時の局所治療などを行います。緩和治療目的にも行うことがあります。

④ 病理診断学講座

卵巣がんは術前に診断することが難しい疾患ですが、胸水・腹水細胞診や審査腹腔鏡手術、画像ガイド下生検で採取した組織などから病理診断を行う部門です。

卵巣がんについて

卵巣がんは、女性の骨盤内にある卵巣に発生する悪性腫瘍です。初期の段階では自覚症状が乏しく、進行してから発見されるケースが多いのが特徴です。国内の卵巣がんのがん罹患数は 12,738 人/年(2020年)で、5年相対生存率は 60%(2009~2011年)で予後不良な疾患の一つです。

当院では年間約 30~40人の卵巣がん患者さんを診療しており、県内最大の診療実績を誇ります。詳細な手術・化学療法件数などは下記をご参照ください。

卵巣がんの分類と特徴

卵巣腫瘍は悪性腫瘍、境界悪性腫瘍、良性腫瘍に分類されます。卵巣がん(悪性腫瘍)は、主に以下の3つに分類されます。

① 上皮性腫瘍

卵巣がんの70~90%を占め、組織型には漿液性癌、類内膜癌、明細胞癌、悪性ブレンナー腫瘍、未分化癌などがあります。明細胞癌と類内膜癌は、子宮内膜症関連卵巣癌と呼ばれ、子宮内膜症が発生母地となることがあります。化学療法抵抗性の組織型もありますが、基本的な治療は変わりません。

② 胚細胞腫瘍

卵巣がんの3%と稀な腫瘍で、組織型には未分化胚細胞腫、卵黄嚢腫瘍、未熟奇形腫などがあります。10~20代の若年発症が特徴的で妊孕性温存療法の適応となることも多いです。

③ 性索間質性腫瘍

卵巣癌の2~3%と稀な腫瘍で、組織型には成人型顆粒膜細胞腫やセルトリ・ライディッヒ細胞腫(低分化型)などがあります。ホルモン産生性腫瘍であることも多く、不正性器出血や多毛などの男性化徴候が発見の契機となることがあります。

卵巣がんの症状と診断

卵巣がんの初期段階では、ほとんど症状が現れません。進行すると、様々な症状が現れることがあります。腫瘍の増大や腹水貯留により、おなかが張る感覚や腹部の違和感、体重増加などがあります。足の静脈に血栓を形成し、呼吸が苦しくなる肺塞栓などを契機に発見される場合もあります。

診断は婦人科の一般診察、CT や MRI、PET 検査の画像診断による術前の病期診断を行います。また、血液検査で腫瘍マーカーの測定も行います。確定診断は組織診断で、開腹手術時に摘出した卵巣腫瘍を原則用います。その他、胸水・腹水細胞診や審査腹腔鏡手術、画像ガイド下生検で採取した組織から診断する場合もあります。

卵巣がんの治療法

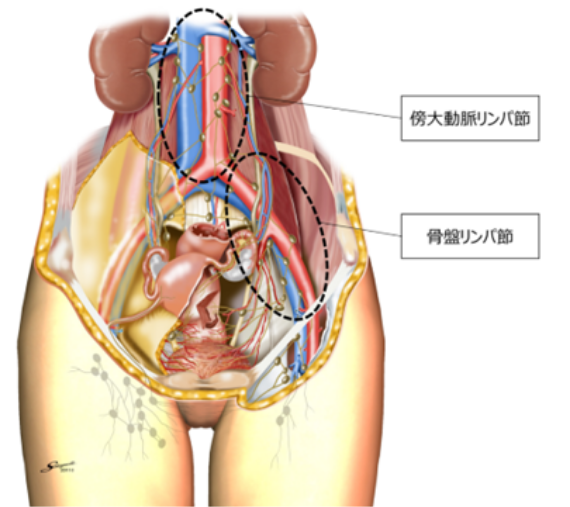

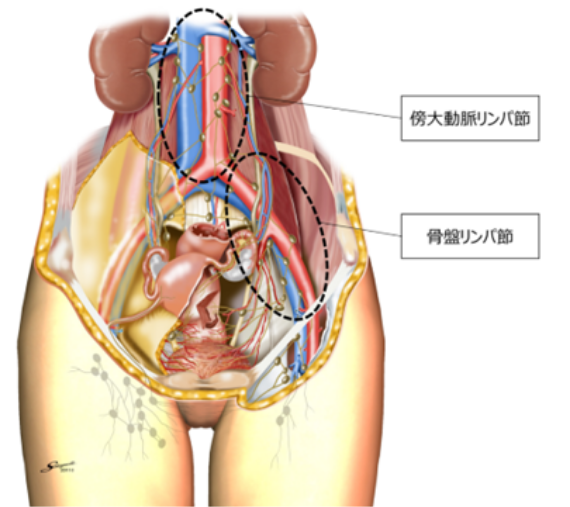

卵巣がんの治療法は手術療法です。開腹手術で子宮全摘、両側付属器切除、骨盤リンパ節郭清、傍大動脈リンパ節郭清など根治を目指した手術を行います。術後、再発や転移のリスクを減少させる目的でほとんどの患者さんに化学療法が必要となります。

卵巣がんの遺伝的要因

卵巣がんの約10%には遺伝的要因が強く関連しています。特に、BRCA1 遺伝子やBRCA2 遺伝子の病的変異がある場合、卵巣がんや乳がんのリスクが高くなることが知られています。

卵巣がんの最新の研究と治療

作成中

最後に

当院では、患者さん一人ひとりの状況に合わせた最適な治療を提供するため、最新の知見や集学的治療で、チーム医療で卵巣がんの診療に取り組んでいます。不安や疑問がある場合は、遠慮なく担当医師にご相談ください。

子宮体がん

奈良県立医科大学の子宮体がん診療

初診から術前診断、手術・化学療法・放射線治療、その後の経過観察や緩和ケアまで主治医(婦人科主治医チーム)として責任をもって診療させていただきます。

なお、当院は腫瘍内科、化学療法室や緩和ケアセンター、その他多くの専門外来や部門があり、連携することで専門的な治療を提供します。患者さんにとって最善の治療方針となるよう、最新の知見や標準治療に基づいた集学的治療を心がけています。

当院では子宮体がんを含む悪性腫瘍の患者さんについて、毎週4つの診療科(産婦人科学講座、放射線・核医学科、放射線治療科、病理診断学講座)で合同カンファレンス(協議)を実施し、適切な診断・治療方針を決定しています。

合同カンファレンス(協議)、4つの診療科のそれぞれの特徴

① 産婦人科学講座

悪性腫瘍の患者さんについて一人一人、初診や診療内容について提示します。

検査や治療方針について協議し、主治医(婦人科チーム)としてとりまとめます。

② 放射線・核医学科

総合画像診断センターと画像下治療(Interventional Radiology:IVR)部門を有しています。CT や MRI、PET 検査の画像診断による術前の病期診断、超音波やCT の画像ガイド下の生検やドレナージチューブの留置など適応などを確認します。婦人科がんの初回治療では適応となることはあまりありませんが、IVR 部門では血管内治療の腫瘍塞栓や動脈注射化学療法(動注化学療法)も専門的に行っております。

③ 放射線治療科

放射線を用いて体外や体内から治療を行います。子宮体がんの初回治療では適応となることはほとんどありませんが、局所再発時の局所治療などを行います。緩和治療目的にも行うことがあります。

④ 病理診断学講座

子宮体がんは子宮内膜組織生検で術前に診断できることがほとんどです。採取した組織などから病理診断を行う部門です。

子宮体がんについて

子宮体がんは、女性の骨盤内にある子宮に発生する悪性腫瘍です。初期の段階では不正性器出血を自覚することが多く、早期診断が重要となります。なお、進行してから発見されるケースもあります。国内の子宮体がんのがん罹患数は 17,779 人/年(2020年)で、5年相対生存率は 81.3%(2009~2011年)で比較的予後良好な疾患の一つです。

当院では年間約 50~60人の子宮体がん患者さんを診療しており、県内最大の診療実績を誇ります。詳細な手術・化学療法件数などは下記をご参照ください。

子宮体がんの分類と特徴

子宮腫瘍は悪性腫瘍、良性腫瘍に分類されます。子宮体部に発生する子宮体がん(悪性腫瘍)は、主に2つに分類されます。

① 子宮内膜癌

子宮内膜癌は子宮体がんの90%を占め、組織型には類内膜癌、漿液性癌、粘液性癌、明細胞癌、神経内分泌腫瘍、未分化癌などがあります。ほとんどが類内膜癌で、比較的予後が良好です。しかし、類内膜癌の中でも悪性度が高い予後不良なものもあります。なお、子宮癌肉腫も子宮内膜癌と同様の治療を行います。

② 子宮肉腫

子宮肉腫は子宮体がんの4~9%を占め、組織型には平滑筋肉腫、低異型度子宮内膜間質肉腫などがあります。子宮肉腫の40~50%は平滑筋肉腫で、非常に予後不良な疾患です。

子宮体がんの症状と診断

子宮体がんで特に子宮内膜癌は、不正性器出血が発見の契機となる場合が多いです。早期発見と治療が重要で、進行すると腹水貯留やリンパ節転移に伴う様々な症状が現れることがあります。

診断は婦人科の一般診察、子宮内膜組織生検を行います。また、CT や MRI、PET 検査の画像診断による術前の病期診断を行います。血液検査で腫瘍マーカーの測定も行います。確定診断は外来または日帰り入院で行う子宮内膜組織生検による組織診断です。

子宮体がんの治療法

子宮体がんの治療法は手術療法です。開腹手術のみならず腹腔鏡下手術やロボット支援下手術で行うこともあります。組織型や進行期、妊孕性温存の有無から子宮全摘、付属器切除、骨盤リンパ節郭清、傍大動脈リンパ節郭清などの手術を行います。術後、再発や転移のリスクを減少させる目的で化学療法が必要となる場合があります。

妊孕性温存療法として黄体ホルモン剤を用いた高用量メドロキシプロゲステロン(medroxyprogesterone acetate:MPA)療法も行っています。高用量 MPA 療法は子宮内膜癌(IA期、類内膜癌 Grade1)のみならず、子宮内膜異型増殖症の患者さんにも投与しています。

子宮体がんの遺伝的要因

子宮体がんのほとんどが遺伝的要因なく発症します。子宮体がんの数%は遺伝的要因が関連しています。特に、リンチ症候群では子宮体癌の発症リスクが高く、子宮体がんを契機に遺伝子検査で判明することがあります。

子宮体がんの最新の研究と治療

作成中

最後に

当院では、患者さん一人ひとりの状況に合わせた最適な治療を提供するため、最新の知見や集学的治療で、チーム医療で子宮体がんの診療に取り組んでいます。不安や疑問がある場合は、遠慮なく担当医師にご相談ください。

子宮頸がん

奈良県立医科大学の子宮頸がん診療

初診から術前診断、手術・化学療法・放射線治療、その後の経過観察や緩和ケアまで主治医(婦人科主治医チーム)として責任をもって診療させていただきます。

なお、当院は腫瘍内科、化学療法室や緩和ケアセンター、その他多くの専門外来や部門があり、連携することで専門的な治療を提供します。患者さんにとって最善の治療方針となるよう、最新の知見や標準治療に基づいた集学的治療を心がけています。

当院では子宮頸がんを含む悪性腫瘍の患者さんについて、毎週4つの診療科(産婦人科学講座、放射線・核医学科、放射線治療科、病理診断学講座)で合同カンファレンス(協議)を実施し、適切な診断・治療方針を決定しています。

合同カンファレンス(協議)、4つの診療科のそれぞれの特徴

① 産婦人科学講座

悪性腫瘍の患者さんについて一人一人、初診や診療内容について提示します。

検査や治療方針について協議し、主治医(婦人科チーム)としてとりまとめます。

② 放射線・核医学科

総合画像診断センターと画像下治療(Interventional Radiology:IVR)部門を有しています。CT や MRI、PET 検査の画像診断による術前の病期診断、超音波やCT の画像ガイド下の生検やドレナージチューブの留置など適応などを確認します。婦人科がんの初回治療では適応となることはあまりありませんが、IVR 部門では血管内治療の腫瘍塞栓や動脈注射化学療法(動注化学療法)も専門的に行っております。

③ 放射線治療科

放射線を用いて体外や体内から治療を行います。組織型や進行期によりますが、子宮頸がんの初回治療では手術療法と同等の成績をもつ治療法があります。また、手術療法後に再発リスクを減少させる目的や、局所再発時の治療、緩和治療目的にも行うことがあります。

④ 病理診断学講座

子宮頸がんは子宮頸部組織生検で術前に診断できることがほとんどです。採取した組織などから病理診断を行う部門です。

子宮頸がんについて

子宮頸がんは、女性の骨盤内にある子宮に発生する悪性腫瘍です。初期の段階では自覚症状が乏しく、進行してから発見されるケースも少なくありません。性交時出血や不正性器出血で自覚することがありますが、自覚症状が乏しい初期の段階の早期診断が重要となります。子宮頸がんはワクチンによる予防や子宮がん検診も重要で、前がん状態の高度異形成などの段階で治療することも可能です。

国内の子宮頸がんのがん罹患数は 10,353 人/年(2020年)で、5年相対生存率は 76.5%(2009~2011年)です。

当院では年間約 20~30人の子宮頸がん患者さんを診療しており、県内最大の診療実績を誇ります。詳細な手術・化学療法件数などは下記をご参照ください。

子宮頸がんの分類と特徴

子宮腫瘍は悪性腫瘍、良性腫瘍に分類されます。子宮頸部に発生する子宮頸がん(悪性腫瘍)は、主に2つに分類されます。

① 子宮頸癌(扁平上皮癌)

扁平上皮癌は子宮頸癌の約80%を占める組織型で、腺癌より一般的に予後良好といわれています。

② 子宮頸癌(腺癌)

腺癌は子宮頸癌の約20%を占める組織型で、卵巣転移やリンパ節転移の頻度が高く、化学療法抵抗性で扁平上皮癌より一般的に予後不良といわれています。

子宮頸がんの症状と診断

子宮頸がんの初期段階では、ほとんど症状が現れません。性交時出血や不正性器出血でが診断の契機になることがありますが、進行するとリンパ節転移などによる様々な症状が現れることがあります。診断は婦人科の一般診察、子宮頸部組織生検を行います。また、CT や MRI、PET 検査の画像診断による術前の病期診断を行います。血液検査で腫瘍マーカーの測定も行います。確定診断は外来で行う子宮頸部組織生検による組織診断です。

子宮頸がんの治療法

子宮頸がんの治療法は手術療法、放射線治療です。

① 手術療法

手術療法では当院は開腹手術で行います。組織型や進行期から広汎子宮全摘や準広汎子宮全摘、単純子宮全摘を選択し、付属器切除、骨盤リンパ節郭清、傍大動脈リンパ節郭清などの手術を行います。術後、再発や転移のリスクを減少させる目的で放射線治療や化学療法が必要となる場合があります。

広汎子宮全摘の合併症の神経因性膀胱は排尿障害の一種で、自己導尿や薬剤の内服を必要とします。泌尿器科と連携し、診療しております。

妊孕性温存療法として子宮頸部円錐切除術や広汎子宮頸部摘出術(トラケレクトミー)があります。なお、当院ではトラケレクトミーは行っておりません。

子宮頸がんの遺伝的要因

子宮頸がんは主にヒトパピローマウイルス(Human Papillomavirus:HPV)の持続感染が原因で遺伝的要因なく発症することがほとんどです。

子宮頸がんの最新の研究と治療

作成中

最後に

当院では、患者さん一人ひとりの状況に合わせた最適な治療を提供するため、最新の知見や集学的治療で、チーム医療で子宮頸がんの診療に取り組んでいます。不安や疑問がある場合は、遠慮なく担当医師にご相談ください。